ごあいさつ 「足利5S学校とは」

皆様、こんにちは。

ホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。

このたび足利5S学校の校長を拝命いたしました石井浩道です。

私が足利流5Sと出会ったのは2003年、自社が自動車リサイクル業界として初めてISO14001・9001を同時取得した頃でした。形式的な整備は進んでいたものの、現場改善が思うように進まず、もどかしさを感じていた時期でもありました。

そんな折、足利地場産センターの経営相談員として着任されていた木村温彦先生との出会いが、私自身の5S活動の原点となりました。先生が示された「机の上に置けるものは5つまで」というシンプルなルールは、私の働き方と思考を根底から変え、業務効率の向上だけでなく、心の整理にもつながる大きな気づきをもたらしてくれました。

その後、木村先生の理念に共感した市内企業が連携し、足利流5Sの実践と普及に力を注ぎ、2009年には足利商工会議所内に「足利5S学校」が設立されました。以来、社内インストラクターの育成、国内外からの視察団体の受け入れ、見学会の開催などを通じて、製造業のみならず、行政・教育・福祉・飲食・商業など、業種の垣根を越えて足利の街に5Sが浸透してまいりました。

2012年には「第一回世界5Sサミット」を地元足利市で開催し、地方都市から世界へと理念を発信。2016年の第三回サミットではスリランカからのゲストを迎え、足利流5Sは国際的な交流の場へと発展しています。

こうした歴史と成果を築いてこられた諸先輩方──菊地前校長、板橋前教頭をはじめとする皆様に、心より敬意と感謝を申し上げます。そしてその意思「広く・深く・高く」を継承し、次世代や家庭にも足利流5Sを届けるべく、微力ながら尽力してまいります。

5Sにゴールはありません。継続的で地道な取り組みこそが、真の改善を生み出します。これからも「当たり前のことを愚直に」実践し、皆様と共に学び、成長し、新たな可能性を切り拓いてまいります。

今後とも、足利5S学校へのご支援・ご指導・ご鞭撻を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

足利流5Sとは

足利5S学校は、「5Sの街・足利」をスローガンに、商工会議所が中心となり2009年に発足した団体です。多くの企業や各種団体において5S活動(整理、清掃、整頓、清潔、躾)を積極的に推進しています。

主な活動

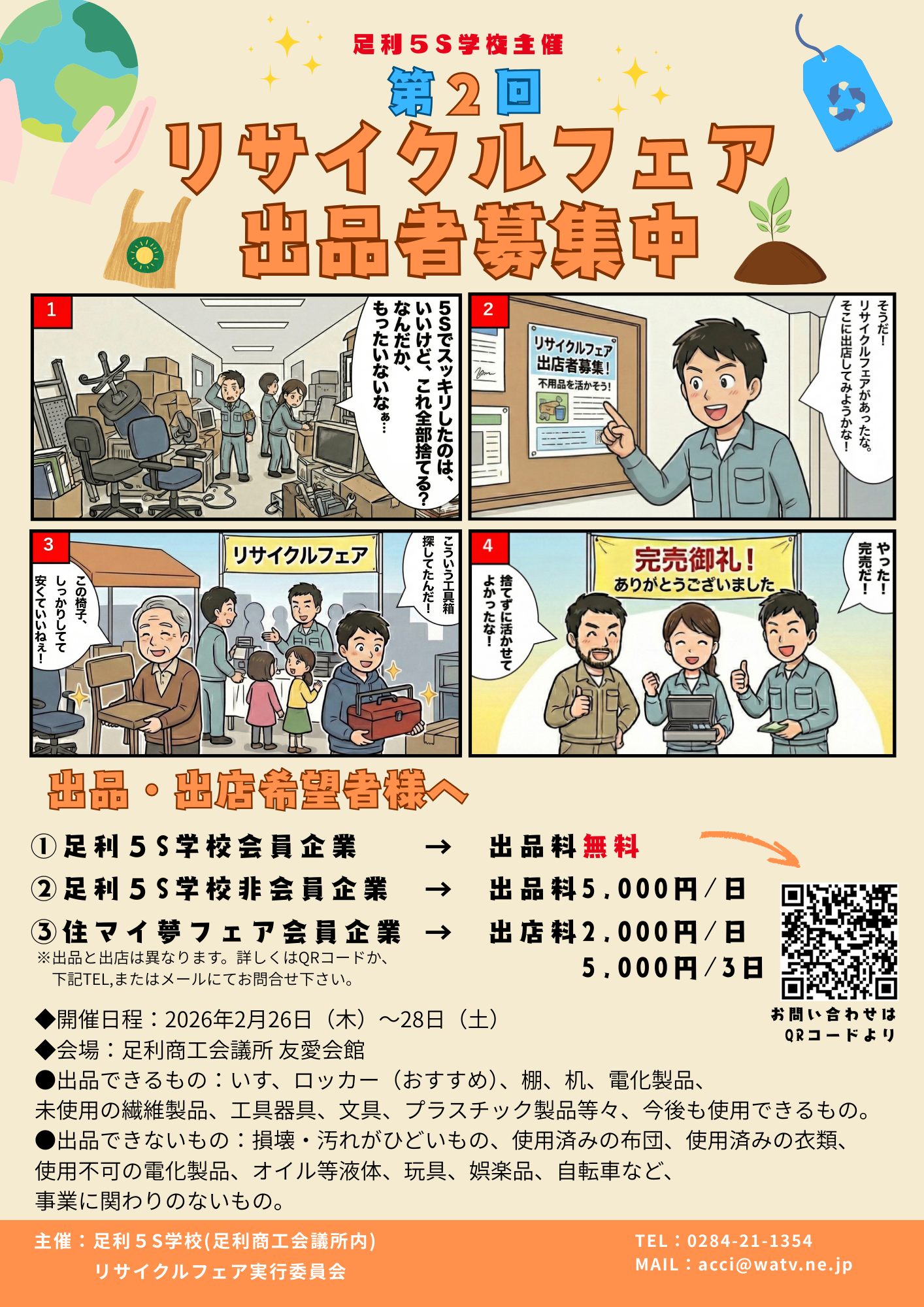

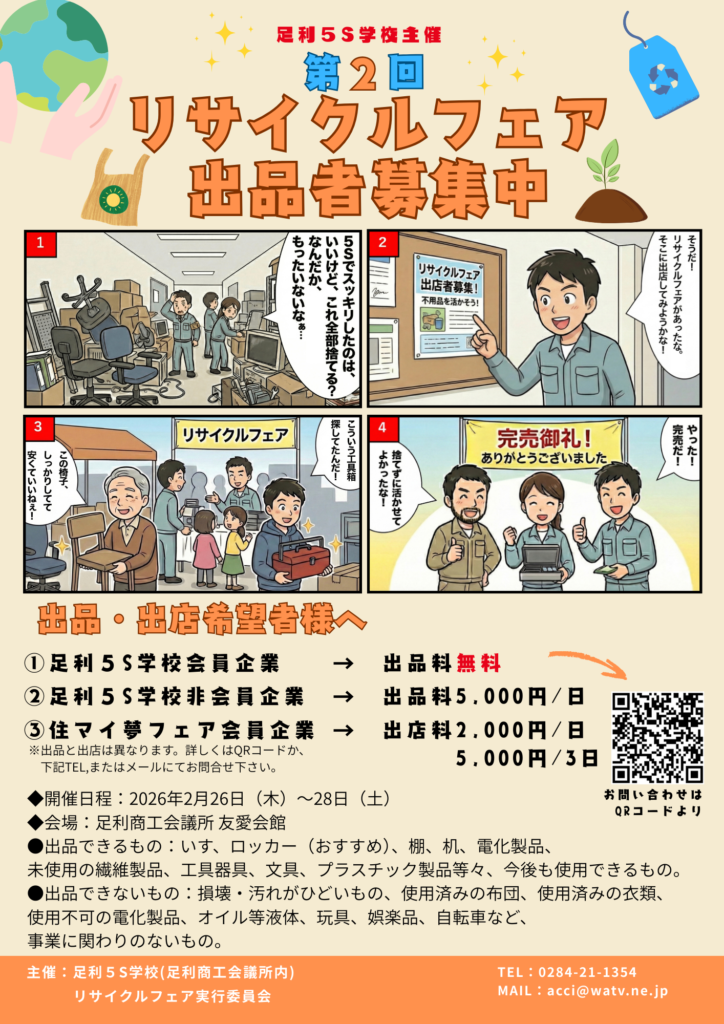

足利5S学校では、「5Sインストラクター養成講座」「定期発表会(サミット)」「小規模事業見学会」「リサイクルフェア」など、会社規模に関係なく、多方面から皆様の5S活動をサポートをする事業を行っております。「個別指導」で自社の基礎体力をつけつつ、「見学・交流・発表」という外部との関わりを通じてモチベーション維持とレベルアップを図る、理想的な5S推進サイクルとなっております。

以下、足利流5Sの特徴を挙げます。

- ①現場主義

-

真実はすべて現場に現れます。まさに、現場という文字は、すべてのことが現れる場所と読めます。

したがって、真理の追究である足利5Sでは現場は絶対に欠かせない対象となります。 - ②5Sは期限を切らない

-

お客様と約束した納期は厳守ですが、社内で展開する5Sはほとんどの場合、遅れても問題ありません。

待ったなしの仕事があって、待ったなしの5Sが要求されると、いずれもが中途半端になりかねませんが、仕事あっての5Sです。

また、アイデアを追究すればするほど時間も必要です。忘れたころに、100%以上になって返ってくる5Sも期待できます。だから、足利5Sでは期限を切らないようにしています。 - ③不要な資料は作らない

-

作った資料がまったく使われないというパーセンテージは結構高いものです。

作られただけで終わるものや、パフォーマンスのものなどがほとんどです。

その資料作成の時間を5Sの時間にかけた方が得策です。現場を見れば資料がなくてもすぐにわかります。 - ④実態を表せない採点をしない

-

今の時代は数値至上主義です。目標管理で数値目標を立てて目標必達となります。

でも、実践活動の中では数値化できないものが圧倒的に多いようです。

モチベーション、コミュニケーション、イノベーションだけを取り上げてみても数値化となると容易ではありません。

だから、あえて数値化すると嘘の数値になりかねません。

特に中小零細企業にあっては、数値化よりも3現主義(現場・現物・現実)でモノ、コトを変えていく方が確実です。 - ⑤指摘ではなくヒント

-

多くの活動は、ほとんどが上から目線の指摘で、このことでやらせやらされの関係が出来上がります。

働く人の自主性を強く阻害します。このような理由から、足利5Sでは指摘ではなくヒントとしています。

本人が納得したうえで、着手するように心がけて貰っています。 - ⑥他人事ではなく自分事

-

サラリーマンになるとどうしても受け身の仕事になりがちです。起業しなくても結構ですが、

自分で起業して稼ぐとしたら・・・

なんでも自分の責任でやらなければなりません。他人のせいにはできません。

もっと自分事ということの認識が必要なようです。 - ⑦整理→清掃→(整列)→整頓の順

-

世間一般では整理整頓とされていますが、実際にやってみると整理をしたあとは、必然と次は清掃に入っていきます。

この事実から、足利の5Sは整理整頓ではなく、整理⇒清掃の順序にこだわっています。

このように普段、当たり前と思っているものでも吟味をしてみるとそうではないものがあります。

この姿勢が本物志向をつくります。 - ⑧本質は3S

-

3S(整理・清掃・整頓)のひとつひとつをみてみると、直接手を下す原因系の作業だということがわかります。

あとの2Sの清潔と躾(しつけ)は、その結果として、得られることになります。このようなことから、

5Sの本質は3S(整理・清掃・整頓)だと位置付けられます。 - ⑨間違いを許す(品質と安全は慎重に)

-

歴史を紐解いてみると、人類の成長はトライ&エラーの連続でした。エラーがあって、

それを克服することによって次の時代が訪れています。

目の前のことに悩みながら、失敗しながら変化してきた筈です。

このことを直視しながら、間違ってもやってみることを推奨します。

しかし、事業体の屋台骨を崩しかねない安全と品質は慎重なうえに慎重にと、お願いしています。 - ⑩5Sに関してはオープンに

-

足利5Sは多くの方の賛同で、他の市町村や企業、コンサルタントの方にもオープンです。

アイデアを盗まれたらそれ以上のことに挑戦すれば良いということですが、

その姿勢が自分のところへ返ってくることも多いようです。

沿革(History)

(株)石井機械製作所(当時社長:石井金吾氏)で3年間ほど木村温彦氏(現きむら5S実践舎代表)が5Sの指導をする

活動拠点を地場産センターにおき、10社ほどで5Sをスタートしする。

のちの街づくりの礎に月例相互工場見学会がスタート

※以来、現在も毎月継続している。令和2年4月からは新型コロナウイルス感染拡大のため中断している。

・足利工業高校の5Sに取り組む

・活動拠点が足利商工会議所に移る

11月足利學校にてキックオフする。5S学校初代校長 菊地義治氏

社内で5Sを教えられる人材育成を目的にスタート

・第2期5Sインストラクター養成講座

5Sの活動を広げようと、小規模企業を対象として5S指導スタート

小規模での5S活動の成果発表

各フェーズ別の取り組みを紹介

4代目校長 石井浩道氏