2025年7月8日(火)

第16期前期の5Sインストラクター養成講座6回目の講座を行いました。

午前中の座学は、5Sの「整列」についての講義です。

皆さんご存じの通り、一般的な5Sは(整理・清掃・整頓・清潔・しつけ)の5項目であり、整列という項目は入っておりません。しかし、足利では、整理・清掃の2Sが終わった次に、すぐに整頓に移るのではなく、一旦「整列」を行う事を推奨しています。

それはなぜか?

整頓はレベルが高く、コストがかかる作業だからです。

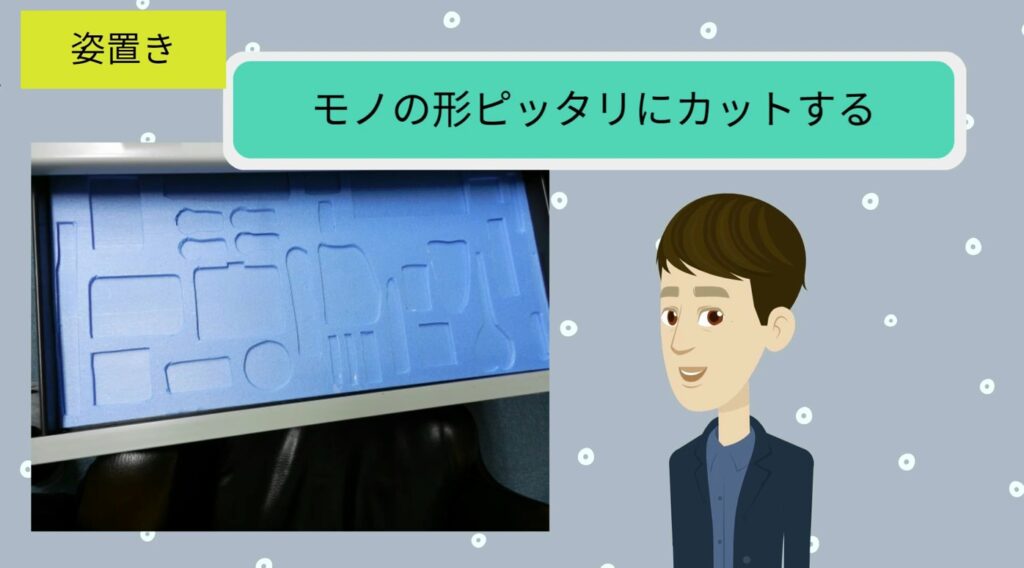

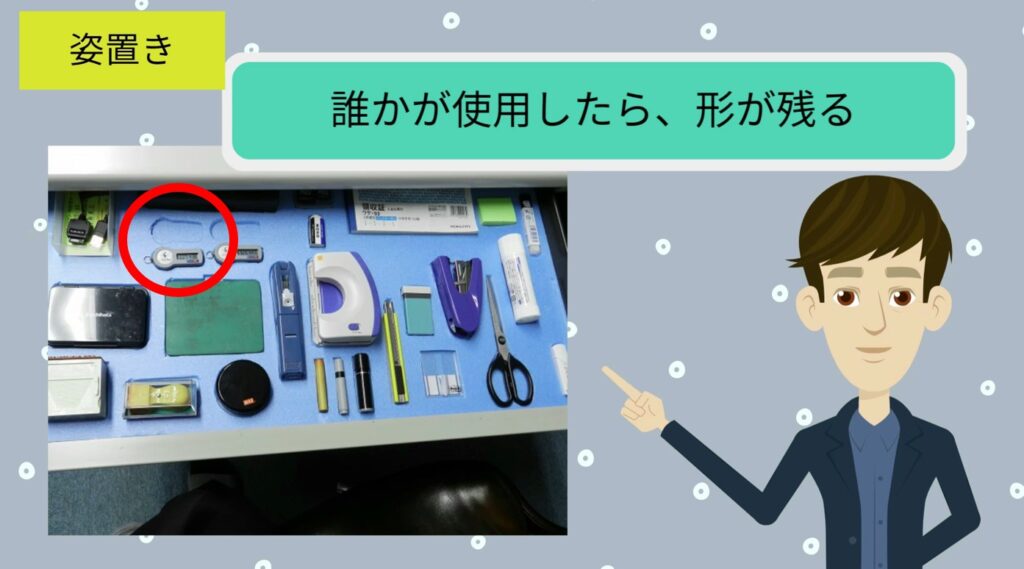

整頓の代名詞といえば、「姿置き」ですね。(下図参照)

スポンジシートを準備して、モノの形ピッタリの切り抜いて、物をそこに置く。このメリットは、取り出しやすくなる事だけでなく、戻していない事が一目瞭然になる点です。現場もスッキリきれいになるし、何より完成させたときの達成感があります。しかし、整頓の前段階の整理が不十分だった場合、不要なモノまで時間や労力をかけてきれいに並べるという「ムダ」が発生しかねません。

また、生産する製品やサービスの種類が途中で変更してしまったら、同時に必要となる道具や備品も変化してしまうため、せっかく時間をかけて作成した姿置きが無駄になってしまうケースが多発しました。

そこで足利では、整頓の前段階として「整列」という考え方を導入しました。

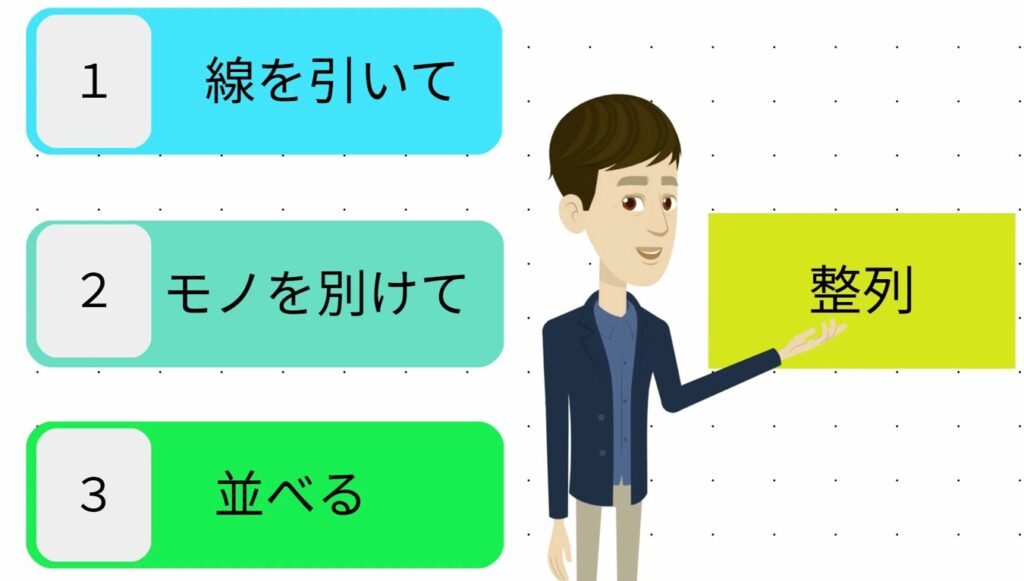

整列の具体的な改善方法は「区画線をひき」「モノをわけて」「並べる」ことです。

下図の現場の例をお見せします。

この現場では、整理と清掃が終わった段階で、いよいよ整頓に入っていく前の状態だとお考えてください。この状態から、どのように「整頓」すればよいかイメージが付きますか?おそらくほとんどの方がイメージが付かないでしょうし、無理矢理「整頓」したところで、すぐ元に戻りそうで意味がないと感じると思います。

そこで「整列」の出番です。整頓に入る前に、いったん整列改善を行います。それが、下図の写真です。

人をモノを分ける「区画線をひき」「モノをわけて」「並べる」を行いました。区画線が入るだけで、その直線に直角平行に物を置くようになります。その直角平行に置かれたモノに対し「整頓」をしてみては?というアドバイスになります。

上の写真の例ですと、整列して並んだモノ(赤〇で囲った部分)のエリアに的を絞って整頓してみては?という事です。これであれば、冒頭で紹介した姿置き管理のスポンジシートが活用できるかもしれません。この段階まで来て初めて「整頓」のイメージがわいてきます。ですので、整列は「整頓」の露払い的存在といえるでしょう。

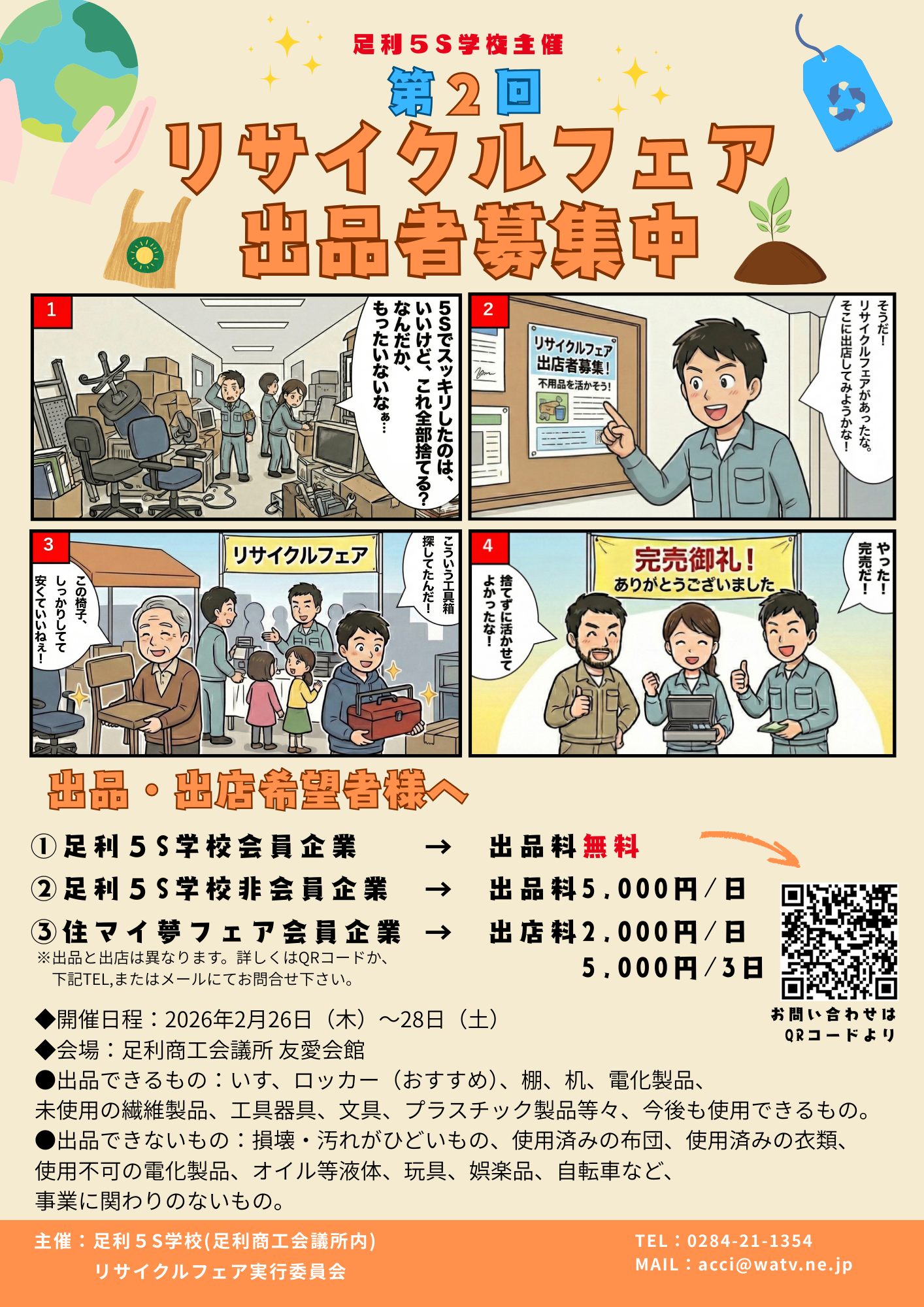

足利5S学校で教える5Sは、このように現場実践を通じて練り上げられた様々な経験に基づいています。いわゆる机上の空論ではありません。本やセミナーで知識を吸収することは非常に大切なことですが、その知識を現場に落として始めて効果があります。5Sをやってみたい、何から始めたら良いかわからない、5Sはやっているがマンネリ化している、など現状困っている方は足利5S学校にアクセスしてみてください。

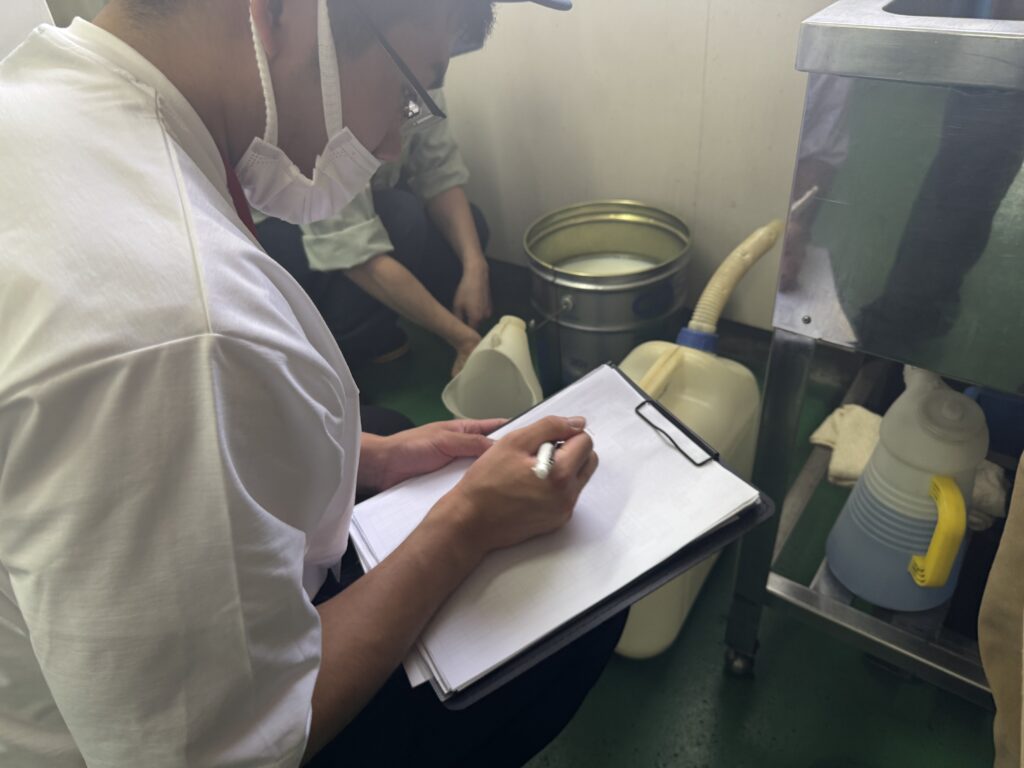

午後からは第3回目の現場実習です。

今より会社が「きれいになる」作業が「楽になる」間違いが「なくなる」いろいろな視点や切り口からアドバイスをしていました。